2018.05.25

≪挨拶と返事≫

世間を騒がせている日大アメリカンフットボール部の報道を見ていてふと思い浮かんだことがある。

長年プロ野球のコーチを務めている私の古くからの友人は、「プロ野球選手になるためにはどうすればいいですか?」と聞かれるといつも「挨拶がきちんとできること」と答えている。また以前見たテレビ番組の中で、現在は引退している当時パリーグを代表していた打者も、少年野球教室での子供からの同じような質問に「まず挨拶をきちんすること」と答えていた。

野球は武道にくらべると、どちらかと言えば精神性よりも勝敗に重きを置いていると思える西洋のスポーツだが、両者のこの言葉はとても興味深い

個人競技、団体競技を問わずすべての競技に必要な技能は、個人の努力のみで身につくものではない。もちろんこれはスポーツに限ったことではないが、指導者やチームメイト、ライバルなど他の人間との関係性があってはじめて自分の成長がある。

武道ももちろん同じである。単に相手を倒すだけのための技術であったはずの武術は、その歴史の中で、剣術が剣道へ、柔術が柔道へというように「術」が「道」に昇華してきた。これは西洋の騎士道も同じである。

武道家として修得しなければならない大切なものは多々あるが、その基本であり第一歩でもある「挨拶」と「返事」ができないものに成長はない。

これは直接相手に対面した場合はもちろん、現代社会での主たるコミュニケーションツールのメールやSNSなど相手と直接対面していない場合も同様である。

心からの「挨拶」と「返事」には、他者に対する尊敬の念があり、相手を理解しようとする謙虚さがあり、他者の気持ちを推し量る洞察力があり、人間同士の関係性を円滑に進めていくための包容力がある。

心無い、形だけの「挨拶」や「返事」をおこなうものは、相手のことを考えずにただむやみやたらに自分の考えだけを振り回すこととなる。

戦いという技術の面で具体的に言うなら、相手の心や体の動きを一切考慮せずに自分の攻撃を繰り出し、自分自身に無理、無駄、隙が生じ、結局は相手に打ち負かされてしまうということである。

日大アメリカンフットボール部は、自分が成長するために必要な相手のことなど歯牙にもかけず、ただ我のみが勝つことを追求していったのだろう。その結果、あまりにも狭視野となり、本来味方同士であるはずの指導者と選手とのコミュニケーションも失われ、大きな負けを手にすることになった。

日大側の記者会見での司会者も同様である。自分の都合だけを優先し、相手の意図をくみ取る能力と、そのことにより引き起こされる結果を想像する能力が完全に欠如している

上意下達だけが存在する組織には、相互理解というものは存在しえない。

誠流武会でひとりよがりの「挨拶」や「返事」をおこなう者が黒帯になることはない。

▲go top

2017.07.05

≪できる理由、できない理由≫

武術の稽古を休むとき、さまざまな理由で、自分の中の甘えを正当化しようとすることがある。

しかしその理由は本当に避けられないものなのだろうか?

稽古のある曜日と時間はずっと以前から変わらない。

その仕事は本当にその曜日のその時間帯にしかできないものなのだろうか。

その用事は本当にその曜日のその時間帯にしなければいけないものなのだろうか。

その友人とは本当に稽古の時間帯にしか会えないのだろうか?

稽古に出られない理由はいくらでも考えつくかもしれないが、そこで一度立ち止まって考えてほしい。

本当は自分自身でも気づいているはずである。自分自身の甘えと心の弱さに。

思い出してほしい。入門を決意したときに自分の思い描いた未来を。

誰しもが、日々精進し自分を鍛えあげ、心身ともに武道家として成長しようと思ったのではないだろうか。

それなのに今の自分はどうだろう。稽古がある時には休む理由を考え、稽古の無い日に自主稽古に励むこともしない。

そんな自分を誰よりも自分自身が知っている。

道場というのは所属するだけの場所ではない。稽古を積み重ね自分自身が成長する場所なのだ。

できない理由をとうとうと並べ立てるよりも、できる理由を絞り出そう。

そこには自分自身が誇れる自分が待っている。

▲go top

2016.10.06

≪「心」体育道 「誠」流武会≫

廣原先生が心体育道を創始された際に言われた「心と体を育てる道。いい名前じゃろう。心が伴わん武道はダメなんよ。心体育道は入門希望者もちゃんと面接して、ふさわしい者だけに教えるようにしたいんよね」という言葉が常日頃から私の中にある。

面接とまではいかないが、心体育道には喫煙者は入門できない決まりもある。利益を目的としたスポーツ武道とは違い、師が弟子を選ぶのである。

「心」が無ければ「体育道」となる。「心無き者」が学ぶ場である。「心」は「信」に通ず。「心無き者」は、他者から「信」を得ることができない。そこに「信」は無く、あるのは「虚」のみである。

また、「心ある者」は常に他者に「気」を配ることができる。「気」を配るものは他者の「気」にも敏感である。他者の「気」を素早く察知し、己の「気」を持って対処することは、すなわち武道における反応である。「心無き者」は常に己のことのみを考え、結果的に「虚」を生ずることになる。他者に「心配り」することなく生きていくことは人間社会では不可能である。そのため我勝手に生きようとするものは「虚」の世界にはまり込んでしまうのである。そして当然自己の中にあるはずの自分自身の過ちの原因を、自己ではなく他者に求めていく。「虚」に生きる者は、自分の「虚」を正当化するために「心無き言葉」で言いつくろい、「虚」に「虚」を重ねていく。

誠流武会も同様である。「誠」が無ければ「武会」である。「誠」を失った者は「不誠実者」となり、他者からの「信」を失う。「誠心誠意」生きることを忘れ、「誠」と「心」が抜け落ち、自分の「意」のままに生きようとし「虚」を重ねていく。

「心」と「誠」を失わないよう生きることも「心体育道 誠流武会」での修行である。武道である限り強さを求めることは当然である。しかし独り善がりな強さだけを求めてしまうといつしか友を失い孤立してしまう。自分ひとりしか存在しない世界では勝つことも負けることもできない。一人稽古をする場合も心に思い描いた他者が存在しているからこそ捌きを行える。他者を否定し自分しか存在しない世界で必死に捌きを行う姿は滑稽でもある。

武道の修行は一生である。今日の稽古の結果が翌日すぐに出てくるようなことは決して無い。無駄に思えるような日々の稽古の積み重ねのみが結果を生むのである。自分自身に原因を求めず、常に外に責任を転嫁し、まっすぐに道を進むことなく信念無くあちらこちら寄り道ばかりしていると、結果的に目的地にたどり着くことはできない。

目先の結果に囚われ「体育道 武会」の道に迷いこまないように。そこには「虚」を糧として生きる魍魎が手ぐすねを引いて落ちてくるのを待っている。

▲go top

2016.07.21

≪その他大勢になるな≫

自戒の念を込めて記す。

人は常に自分の人生の主役を生きている。自分以外の周りの人は自分の人生の舞台にとっての脇役であり、自分の人生が幕を閉じるとき、その存在は少なくとも自分の中からは消えてしまう。

はたから見たらつまらなそうに見えても、すべての人はその人生の中で例外なく主役なのだ。だから、最近のテレビドラマや映画のように、主役以外のキャストにスポットを当て、スピンアウトの特別編が作られ、そこにある違う視点からの人生に感銘を受けたりもする。

ところで最近、特に稽古の指導中に、ふと感じることがある。

大勢の気合の中で稽古をするのは、少数での稽古とまた違い別の気持ちよさがある。稽古をやっているんだなあという充実感がそこにはあふれている。しかし大きな気合の響くその空間の下で、「主役を演じているもの」、「脇役を演じているが機会が来れば主役に転ずるもの」、「今は脇役だがいつかスピンアウトの特別篇で脚光を浴びるもの」のほかに、「その他大勢」というものがこの世にはいるのではないかと思うことがたびたびあるのだ。自分以外の他人を際立たせるためだけにいるかのような「その他大勢」である。

「その他大勢」がいることによりもちろん道場は活気づいているのだが、そこに「存在」しているのは「その他大勢」以外の道場生で、「その他大勢」はただそこに「ある」だけのように感じてしまう。

簡単に言ってしまえば、その違いは真剣に立ち向かっているかどうかだけである。真剣に立ち向かうためには、その場所に来る以前の普段からの準備と、常日頃から持ち続ける稽古に対する心がけが必要である。それなくして皆と同じ舞台に立っても、それはやはりただそこに「ある」だけで、それ以上でもそれ以下でもない。それが「その他大勢」なのである。

それは武道だけではない。人生の様々な局面で自分を偽らずに真剣に立ち向かっているかどうかである。もちろん常に真剣である必要はない。時と場合によっては人は力を抜くことも必要である。要は自分を偽らないということが大切なのである。武術の稽古が自分の人生の息抜きの場であっても構わないと私個人は思っている。息抜きと手抜きでは全く違うのである。

現代において武道を学ぶ意味は、それぞれ違っていて当然である。それよりも武道を学ぶことによって自分の人生に何をフィードバックできるかが大切だとも思う。ただしこれだけは言えるのだが、武道を始めようとした頃の自分にとって、間違いなく武道とは自分の人生のなかの「光」のひとつだったはずである。その光が日々の生活に追われ、ごまかしを憶え、徐々に輝きを失っていくのである。

ただ漠然と生き、漠然と年を取り、漠然と死んでいくのも人生かもしれない。その選択権は自分にある。しかし、実際はそれを選択したというより、他の大切なもろもろを選択しなかった結果そうなってしまっただけなのではないだろうか。

テレビや映画のスピンアウトで主役を与えられるものも、その役の中でしっかりと自分の人生を生きているものたちばかりである。

なまけてばかりや、言い訳してばかりの人生は、もうすっかり鈍感になってしまった自分自身には見えなくなっているのかもしれないが、実は舞台を見ている客(自分の周りの他の人々)からははっきりと見透かされている。そしてそれを気づいていないのは自分だけなのである。

その他大勢になってしまってはつまらない。今からでも遅くはない。自分自身の人生をしっかり生きようではないか。

▲go top

2015.09.24

≪武術家としての減量≫

ここ2〜3年、ローカーボンダイエットをあまりストイックにならずに続けている。

たまに厳しめに行うこともあるが、普段はまあ概ねゆるい感じである。

それでも結果は大したもので、92kgあった体重が現在78〜79kgで落ち着いているし、体脂肪率も12〜16%の間を行ったり来たりしている。もともとロサンゼルスで廣原先生の家に居候させていただいていた時は100kgを越えていたのでずいぶんの変わりようだ。

ところで私の減量について、よく「空手では体重があった方が有利なのではないか?」といった質問をしてくる方がいる。

答えは〇でもあるが✕でもある。

ルールの下で戦うフルコンタクト空手のようなスポーツ空手において体重が重いのは断然有利である。それゆえ私は意識して100kgの体重を維持していた。当時ロサンゼルスの道場には身長190cm前後、体重100kg超の道場生が多数在籍していた。その道場生たちの攻撃に対処するためでもあった。体で相手の攻撃を受けとめ、体全体の圧力で攻撃をはね返す。スポーツ空手ならではの戦い方である。

しかし、命のやり取りまで含めた武術の世界ではその考え方は全く通用しない。

廣原先生の名言にあるように「撃たれ強い者はいても、刺され強い者はいない」のである。

体で相手の攻撃を受け止めるということは、ナイフを持った相手から何度でも刺されてしまうということと同じ意味を持つ。一度でも刺されてしまえばもう終わりである。こちらの動きは止まってしまう。

相手の動きに的確に反応し、目や金的、首など相手の弱い部分に的確に反撃を加える。そのためには身軽な体が必要になる。100kg時代の私と、現在の私が戦ったら、100kgの私は簡単に倒されてしまうだろう。

誤解のないように言っておくが、ここでいう減量とは痩せるということではない。必要な筋力や力を保持したままで、無駄な脂肪をそぎ落とし、健康な体を作るということである。私自身、もう少し体重を落とした方がいいのではと今も感じている。

武道家として向上していくために必要なことは、道場での稽古だけではない。

強さを追い求めた上での減量というものある。

▲go top

2015.05.04

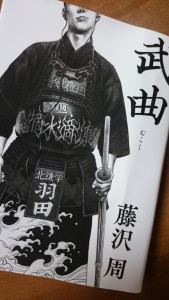

≪武曲≫

何人かの道場生にはもう話したが、藤沢周の「武曲」が面白い。

高校剣道を軸に武道の本質を描いているのだが、これがなかなかのものである。

スポーツ格闘技と心体育道の違いが、現代剣道と主人公の目指す剣の道との違いのようで、読んでいて納得することが多い。

心体育道を修業するものにはぜひ読んで欲しい一冊である。

▲go top

2014.09.04

≪昇級・昇段審査≫

誠流武会の昇級・昇段審査は年に一回である。

以前から私は「黒帯になるのが目的なら他の道場に行った方がいい」と言い続けている。

すべての道場生はもともと強くなりたいとういう目的で入門するのだが、途中から単に黒帯を習得することが目的となる場合がある。

ここで問題となるのが、現実問題として空手の世界はその流派や道場によって帯の実力がまちまちであるとういうことだ。

ただ単純に年数を重ねれば黒帯となることが可能な流派が実に多い。この場合の年数とは修行の年数ではなく、所属しているというだけの年数である。そして黒帯を取ったらその武道そのものをやめていく場合も多い。

私自身は、誠流武会における色帯とは強さを表すものではなく、心体育道の技術を習得した度合いを表すものだと思っている。もちろんそこに強さが徐々に備わってくるのではあるが、黒帯になってからが本当の修行なのである。

他流派で段位を取って誠流武会に入門してきた道場生が、最初の審査で水色帯や黄帯となるのはごく当たり前のことである。ルールのもとでの強さをいくら誇ってみたところで、それは全く方法論が違う。そのため武道経験者のほうがかえって、入門してしばらくの間、心体育道の動きに体がついて行かず苦しむ場合が多い。

しかしそこは黒帯である。稽古を続けているうちに突然意識が変わり、こちらが驚くほど動きが良くなってくる場合がほとんである。もちろん中には何を思ったか、最初の審査でまったく動けなかった自分のことは棚に上げて、本来黒帯を他流派で持っている自分が低い位置の色帯になったことに嫌気をさしてやめていく者がいるが、それは少数である。

誠流武会の稽古はどの道場も稽古は週一回、もしくは週二回である。道場の稽古の数としてはさほど多くない。むしろ少ないと言っていい。ただ心体育道とは暴力や病気から身を守るための術、いわば生きるための技術である。道場稽古だけで身につくはずもない。

道場とは稽古の方法、強くなるための方法を教える場所であって、それを実践するのは日々の鍛練でしかない。

とはいえ道場の稽古に出て来ずに自主稽古だけに励んでいては本末転倒である。正しい指導を受けずに収得できるような技術は心体育道には無い。きちんと稽古に出てきている弟子たちの動きを見ていても、間違った方向に進んでいるのを見ることが多々ある。

そのため今回の昇級審査より、出席日数が五割を越えている者のみ受けることができるとした。週一回、年にすると約52回。とすると年に26回の稽古への参加が必要であるが、月にすると約2.2回となる。

たったそれだけの道場稽古で強くなれると思っている者がいたら大いなる勘違いである。

▲go top

2014.07.28

≪合宿稽古の合間に≫

ジャン=クロード・ヴァン・ダムの十八番を。

50歳を越えてまだまだ身体能力がアップしていくのが感じられる。

▲go top

2014.07.27

≪合宿二日目午前稽古≫

今日は肘打ちを使った捌き技。

肘を攻撃ではなく防御のために使うと、パンチや蹴りといった多様な攻撃に即座に対応でき、なおかつ有効な反撃を加えることが出来る。

▲go top

2014.07.26

≪第17回夏季合宿≫

今年は3年ぶりに久高島での合宿。。

稽古終了後に海でクールダウン。

▲go top

2014.04.24

≪七十にして矩を踰えず≫

先月ことだが、広島に行き久しぶりに廣原先生とゆっくり話をする時間をもつことができた。

普段お酒を飲まない私だが、その日は差し向かいということもあり久々に痛飲した。

思えば廣原先生とは本当によく飲みに行った。

30年前に初めてお会いした日も、夜歌舞伎町へと繰り出しにぎやかな飲み会となったのを昨日のことのように思い出す。それ以来東京、ロサンゼルス、広島と一緒にいるときは必ずそこにお酒があった。そして、ビールが大好きな廣原先生は店を何軒ハシゴしようとも、「じゃあ、とりあえずわしビール」と、ずっとビールを飲み続けていた。

「わし、最近は日本酒にこっとるんよ」

そういいながら徳利を片手に杯を重ねる先生にお付き合いして、私もしっかりと酔っぱらっていった。

「広島の道場の昔からおる黒帯連中はもう稽古に出ることを禁止にしたんよ。もう全員にそう伝えたけんね」

どれぐらいの時間が過ぎただろう。突然の言葉に驚かされた。

「わしのとこにおったら自分で考えんようになるじゃろ。わしが教える技をただ何にも考えんで稽古するだけになるけえ。それじゃあ進歩がないんよ。それにもうあの連中はどんなに勝手な動きをしても心体育道の動きから外れることはないけんね」

論語の不惑で有名な一説の中にある「七十而従心所欲不踰矩≪七十にして心の欲する所に従えども矩(のり)を踰えず(こえず)≫(70歳になって、自分の思うように行動をしても人の道をはずすことはなくなった)」が私の頭の中に浮かんだ。

常日頃から弟子たちに言っているが心体育道とは思考法である。心体育道という思考法が身についてしまえば、無駄な動きをすることなく相手の攻撃に対処できるようになる。

競技格闘技全盛の世の中、ともすればつい本質を見失い、ルールが少ない格闘技を実戦武道と取り違えてしまう。そしてその戦い方があたかも実戦的であるかのように勘違いする。ルールが一つでもあればどんなに激しい戦いであってもそれはスポーツなのである。護身の世界では、その動きが命取りとなる。

心体育道の思考法を身につけた広島の黒帯たちはもうどんなに好き勝手な動きをしても実戦という「矩(のり)」を「踰え(こえ)」ることはない。

「稽古に来るなっていう道場はなかなかないじゃろ」

廣原先生は大笑いしながらそういうと日本酒の盃をぐいっとあけた。

▲go top

2014.04.23

≪巌流島リレーマラソン≫

4月20日の日曜日、関門海峡に横たわる武蔵と小次郎の決闘で有名な巌流島でおこなわれたリレーマラソンに、福岡支部と北九州支部の有志と参加した。

総勢6名で参加の予定が、民間SPの弟子に急きょボディガードの仕事が入り来られず、5名となった。

記録は全然だが、たまにはこういうイベントに参加するのもいいかもしれない。

▲go top

2013.07.29

合宿最終稽古

本日は合宿3日目、最終日である。

今日は様々な攻撃を捌いて、前屈立ちにつなげる稽古を行った。

崩し技としての前屈立ちなので、攻撃をするたびに倒されてしまい、それがまた体力を消耗させる。

顔面突き、中段逆突き、中段追い突き、ハイキック、ミドルキック、ローキック等、攻撃にバリエーションをつけて稽古を行う。気を抜くとハイキックを食らう羽目に。

最後に最近道場で行っていた捌き技を復習。

3日間の稽古が無事終了。さあこれからビーチだ。

▲go top

2013.07.29

稽古を忘れて

ランニング後はみんなで阿波連ビーチへ。白砂が水中を舞い、ちょっと透明度が悪いが、それでもやはり慶良間の海である。

▲go top

2013.07.29

7月28日合宿二日目

二日目は午前中の稽古。

昨日に引き続き前屈立ちの応用を稽古。

午後は恒例のランニングリレー。今回は渡嘉敷島の阿波連ビーチから灰谷健次郎邸までの折り返し。行きはいきなり急な登り坂からのスタートとなる。

負けたグループは夜の宴会で、勝ったグループの世話係となるためまずは結団式。

ランニングなのに急坂の連続にたまらずウォーキングに。

下に見えるのは阿波連ビーチ。

海の向こうは阿嘉島、座間味島。

勝ったのは吉竹グループ。個人記録でも東京道場の吉竹君がトップ。

終了後は渡嘉敷島の海をのんびりと楽しんだ。

▲go top

2013.07.28

7月27日合宿初日終了

今回の合宿のテーマは前屈立ち。

一見伝統的で非実戦的に思われるこの立ち方が、一瞬の動きの過程で使用すると、全く力を使わずに相手を倒すことが出来る実戦的な技となる。

今回はまず「捌きの型一」をベースに、前蹴りに対する捌きを指導。

その応用として最終日までには様々な攻撃技に対応させていく予定である。

終了後、砂浜経由で宿へ。このあとは渡嘉敷島最大の祭り「とかしきまつり」に行き、みんなで総踊りに参加して楽しんだ。

▲go top

2013.06.25

合宿場所決定

合宿場所が渡嘉敷島に決まった。

第10回記念合宿を種子島で行なって以来、弟子たちの希望もありずっと南の島で行なっている。

それまでは毎年、栃木県の日光だったので随分南まで来たものだ。

まあ、年に一度の各道場生の親睦も兼ねているのでこれはこれでいい。親睦とはいえ稽古はしっかりとやり、延泊できる弟子は延泊して沖縄の海を堪能してる。

稽古のできる場所をさがすのが結構大変なのだが、これまで種子島、座間味島、渡嘉敷島、久高島、阿嘉島(慶留間島)とやってきたので勝手がわかってきて、いざとなれば一度使ったところに行けばいいのである。今回がまさにそうだ。

延泊組は翌日の稽古のことを気にせず、思いっきり飲めるということもあり、深夜まで武道の話に花が咲くことになる。

今回で16回目。20回の記念合宿は実はグアムあたりをと目論んでいる。

▲go top

2013.04.17

第16回夏季合宿のお知らせ

今年の合宿の日程が決定した。

もともとは7月20~22日でと考えていたのだが、当誠流武会も参院選の影響を受け一週間後の7月27~29日で正式に決まった。

各道場生は万難を排して参加するように。

▲go top

2013.04.15

滋賀山本道場

4月13日に滋賀県の百済寺に誠流武会の新支部が開設された。

当日は早朝の地震の為、京都より西のJRはストップ。伊丹空港からバスで京都へ行き、めざす能登川駅までも新快速は動かず、野洲行きの普通列車で乗り継ぎながらの行程だったが何とか無事午前中に到着。

指導も予定通り行うことができた。

いろいろ書こうと思ったが、このHPにリンクしている東京の道場生のブログ「心と体を護(まも)る術」に詳しすぎるほど書かれているので詳細はこちらでご覧いただきたい。

▲go top

2013.01.19

ギュギューットレーニング

廣原先生から一冊の本をいただいた。

タイトルは「ノーモーション筋トレ」

この本で紹介している筋トレの数々は、およそ一般の方々が考えている筋トレとは大きく違っている。

詳しくは先生の本を読んでいただいた方が早いが、ヨガのような筋トレである。

この効果を自ら証明するために、廣原先生はこの一年間、腕立てや懸垂など一般的に言われているような筋トレは一切おこなわず、この本で紹介してる筋トレ法のみをおこなってきたという。

本の帯には「アイソメトリック理論に基づく」と書かれているが、実際には廣原先生の直観力から生まれた筋トレ法で、アイソメトリック理論等は完成されたものに対する後付の説明でしかないと思う。

心体育道の武術、健康術の動きはすべて、廣原先生の直観力から生まれたものである。

そしてその技術は決して完成されることはなく常に進化し続ける。

まさに「無極」なのである。

▲go top

2013.01.19

2013年

昨年9月よりずっとブログを更新していなかった。

何も書くことがなかったわけではない。

いろいろなことがありすぎて、書くと筆禍を招くような気がして控えていた。

まあひとつひとつは大したことではなく、稽古に対する弟子たちの取り組み方だったり、突然無礼な連絡が入ったりといういろんな小さなことが起こり続けただけなのだが。

これも現代という非常識な人たちが生きていく中に自分が存在しているということで理解するしかない。

▲go top

2012.09.05

半月板損傷 その2

この3か月膝を使う動きを自粛していたところ、調子がすこぶる良い。

7月の合宿の際には、ひどい痛みだったのだが、8月の後半はみるみるうちに回復していっているように感じられた。

このままいけば、12月のハーフマラソンも無理ではない。そう感じていた。

しかしやはり、医者から手術を宣告された膝はそんな単純なものではなかったようで、この2、3日は以前に増して痛みがひどくなってきている。

こうなると面白いもので、ちょっとした動作や運動をするだけで、いかに膝がそれぞれの動きで大切な位置を占めているのかがわかる。

早い話、何をしても膝が痛むのである。

膝の痛みは、上り坂よりも下り坂の方がきつい。自分では下り坂とは気づかないような緩い坂道を、膝の痛みが「ここは下り坂ですよ」と教えてくれて初めて、そうであったのかと知る。

なんにも膝と関係ないような裏の捌きを行っていても、膝の痛みで全体の動きの関連性を再認識させられる。

合掌合蹠はもちろん、三拍子、肩立ちに至る足上げ、開脚、中足立ちほかの各体位法や各立ち方に至るまで、ほとんどの動きに膝が重要な位置を占めてることを感じさせられるのである。

とはいえ面白がってばかりもいられない。12月までもうそんなに残されていない。なんとかしなければ。

ということで、まずは少しでも負担をやわらげるために減量を開始することにした。

さて、うまくいくのやら。

▲go top

2012.09.05

2012年昇級審査

昇級審査の日程が決定した。

10月21日13時 北九州パレス

11月11日9時 練馬区中村南スポーツセンター

東京、大阪、福岡、北九州のどの道場に所属しているかにかかわらず、自分の都合に合わせて場所を選んで良い。

▲go top

2012.08.24

2012年7月21~23日第15回夏季合宿(2)

今回の合宿は沖縄県座間味村の阿嘉島でおこなったのだが、稽古の場所が近くに取れず、慶留間島公民館を使用することになった。

おかげで何故か第10回夏季合宿以来恒例となっているランニングを、阿嘉島の宿から慶留間島の公民館まで行うことができた。

恐ろしく強すぎる日差し対策をおこない、いざスタート。

まずは阿嘉大橋を渡り慶留間島へ。

それにしてもあまりにも周りの景色が素晴らしく、海を背景に走っているだけで、その姿がちょっとした絵のようになってしまう。

熱中症にもかからず40代50代のおじさんたちも無事完走。

とは言え、これで終わったわけだはなく稽古はこれからなのだが。

▲go top

2012.08.24

2012年7月21~23日第15回夏季合宿(1)

夏もようやく盛りを過ぎようとする気配が感じられるようになってきた。

そろそろ合宿の報告を。

まずはこちらから

いやあ、心癒されるいい合宿だった。

▲go top

2012.07.19

半月板損傷

最近ずっと膝の痛みがひどかったため、今月の初めに大きな病院でMRI検査をしてもらったところ、見事「半月板損傷のため手術」という診断が下された。

2か月ほど近くの整形外科に通いながら注射や湿布等でごまかしていたのだが、とうとう裏の捌きの指導で、屈伸や中足立ち、三拍子すらもできないありさまになってしまったのだ。

手術後は、1か月弱で松葉杖で歩けるようになり、2か月目に松葉杖が取れ、3か月目に軽い運動ができるようになるのが目安だという。入院も最低3週間は必要とのことなので、びっしりつまったスケジュールを考えると手術の実施は9月以降ということになる。

実は12月にマラソン大会に出場しようとしていたので、その旨を医師に告げると、やはり無理だとのお答え。手術日に関してはこちらの都合に任せるとおっしゃる。

とりあえず実家に置いてあった膝用の金属で補強された頑強なサポーターを取りに行って、現在はそれを装着して稽古指導を行っている。しかし、よくよく考えてみると、このサポーターを買ったのは20年近く前のことである。

あの当時も、医者にこそ行かなかったが、膝の痛みにはかなり悩まされた。もともとはフルコンタクト空手をやっていた頃の古傷なのだが、当時も歩くのに困難していたはずだ。

それなのに、いつの間にか痛みはなくなり、最近までランニングで20kmくらいなら普通に走れていた。

ということは、もしかしたらこの痛みも治る(ごまかせる)ことが可能なのかもしれない。

病院の先生も、痛みに関しては個人のものだから、我慢できるかどうかはその人次第だと言っていた。

MRI検査を受けた直後は歩くだけでもかなりの痛みが生じていたのに、実は昨日の稽古から、なんとなく調子が良い。今日も、昨日よりさらに調子が良い(様な気がする…)。

とりあえずマラソン大会に出ることを目標にじっくりじっくり治していこうと思う。目指す大会はハーフマラソンのみの大会なので何とかなるだろう。

12月まで、あまり時間はない。

▲go top

2012.07.09

稽古について考える その四

ニューズウィークに次のような興味深い記事が載っていた。

「外からの刺激だけだはなく、内面的なメッセージ(自分の考えや意思)によって脳に変化を起こすこともできる。ハーバード大学医学大学院のアルバロ・パスクアルレオネ教授が率いるチームは、このことを次のような実験で証明した。

被験者は1週間、片手だけで弾ける曲をピアノで練習する様子を思い描く。すると右手の指の動きをつかさどる脳の運動皮質の領域が拡大した。つまり考えるだけで、特定の機能をつかさどる運動皮質を大きくすることができたのだ。」(ニューズウィーク日本版2012年3月28日号)

なんということだろう。イメージするだけで、実際に武術で使う体の部分の機能をつかさどる脳の運動皮質が成長していくのである。想像すること、考えることはやはり大切なのである。もちろん考えてばかり、想像してばかりでは身体的な技術の成長は難しい。しかし時間のない時、ちょっとした時間ができた時などに、頭の中でイメージを繰り返しておいて、じっくり稽古をできる時にそれを膨らませていけば良い。

実際に道場で伸び悩んでいる弟子を見ていると、思い込みや、自分の経験値に頼って動いていることが実に多い。指導者の意図することを聞いていないし、しっかり見ているようで実はまったく見ていない。裏の捌きや基本稽古では号令を聞かずに経験から来る予測で動いてしまう。

なにも知らない者はイメージすることはできない。海を体験したことがない者には海の碧さ、塩辛さ、雄大さ、荘厳さ、怖さなどなどをイメージすることはできない。

より良いイメージをするためには、やはり見ることが大切である。それは道場でもよいし、道場に通える状況に無い者は、指導を受けた時のことを思い出し、繰り返し心に思い描けばいい。それ自体が稽古になる。いざとなればビデオやDVDの映像もある。

常に心を真っ白にして向かえば、必ず得るものはある。

そしてそこからまた、新しいイメージする力が生まれるのである。

▲go top

2012.06.14

稽古について考える その三

考えながら稽古をすることが大切であると二回にわたって書いてきたが、ここで重要なのが想像力である。

仮の敵の動きを想像しながら、自分の動きをそれに合わせて行うのも想像力ならば、廣原先生の動きを道場やビデオでじっくり見て、自分の網膜にしっかり焼き付けておき、自分が動きながら稽古をするときに、頭の中で自分の動きに廣原先生の動きを重ねながら行うのも想像力である。

スポーツの世界では、ずいぶん以前からイメージトレーニングの大切さは認知されている。ウエイトトレーニングの世界でも、自分がどの部分を鍛えているか意識しながら行う方が効果的と言われている。競技スポーツでは自分が勝った姿を思い描きながら練習することの有効性も説かれている。

これは武道の世界でも同じである。

ただ漠然と稽古するのではなく、今自分が何のために、何を目的として、どういう理由でその稽古を行っているかを考えるのである。

何も考えずにがむしゃらに稽古をするのもいいだろう。しかし、それではある程度の進歩の後に必ず壁に突き当たる。そこそこ強くはなれても、所詮そこまでである。

心体育道の稽古において言うならば、仮に何も考えずに稽古を行って強くなれたとしても、それは心体育道の技術のおかげではなく、もともと持っていた自分自身の能力のおかげかもしれないし、それまで経験してきた武術、格闘術のおかげかもしれない。

それは心体育道をやらなくてもそれぞれの個人がすでに持っていた強さでしかないし、その強さには限界がある。

「稽古中は常にそれぞれの技の意味を考える」ということの大切さを理解してほしい。もちろんこれは稽古中だけとは限らない。実際に体を動かす時間のない時でも、頭の中でシュミレーションしながら脳内稽古を行うだけでもいいのである。

それに関しては実に興味深い実験結果がある。それはまた次回に。

▲go top

2012.05.24

合宿日程

第15回夏季合宿となる今年の合宿の日程が決定した。

7月21日~22日の3日間、場所は例年と同じく沖縄。

合宿の3日間は、たった3日間ではあるが、武道を学ぶ自分の姿を見つめなおすための大きな3日間でもある。

非日常の中で、脳の中をからっぽにして、大自然の下稽古することはそれ自体が「裏の捌き」でもある。

一年の中のたった3日間である。全員の参加を希望している。

▲go top

2012.05.21

稽古について考える その二

前回、道場稽古ができなくても武道家としてあり続けることは可能だと書いたが、ここではその中でも特に技術的な面での武の追求、一人稽古について考えてみよう。

一般的に格闘技の世界では、さまざまな人と一緒に稽古を行なうことで自分の技術を高め強くなっていくことができるということが一つの常識になっている。

言いかえれば「一人稽古では強くなれない。強くなるのに限界がある」ということである。

また自分より強い者と競い合うことにより、自分の能力がアップしていくとも言われている。

競技人口が多い方がレベルがアップするという考え方はそこから生まれたものである。

確かに競技格闘技の世界はそうなのかもしれないが、あながちそうとばかりも言えない。

実際、心体育道の創始者・廣原誠先生がロサンゼルスで指導をされていた頃、「まわりがあまり強くもない弟子たちばかりでは自分自身の稽古にならなくて、日本にいた頃のように強くなり続けることは無理なのではないか?むしろ弱くなっていくのではないか?」といった声を、日本で聞くことがたびたびあった。そのたびに私は「いえいえ、以前とは全く違った方向に技が進化し、より強くなっていますよ」と答えていたのだが、それは現在の廣原先生をご覧になれば一目瞭然だろう。

では具体的にはどのような一人稽古を行なえば良いのだろうか?

正拳突き千本、回し蹴り千本、腕立て伏せ千回、腹筋千回、サンドバック3時間、ウエイトトレーニングでパワーアップなどを繰り返せば良いのであろうか?

そのような稽古をただ繰り返しても、「正拳突きや回し蹴りが疲れることなく出し続けることができる力持ち」になれるだけで、武道の技術を高めていくことはできない。

一人稽古の方法といってもいろいろあるだろうが、最も大切なことの一つは「考えること」である。

ひとつの動きを行なうたびに、どう動けば最も効果的に相手にダメージを与えられるかを考えるのである。

むろんこの場合のダメージとは試合などを想定したものではない。せっかく有利な位置を取りながら、そこからハイキックなどを蹴りこんだのでは意味がない。

自分の体力を使わず、自分のバランスを崩さず、自分を常に有利な位置に置いたまま相手に最小限の動きで、最大限の効果を与えられる技を考えるのである。

そのためには常に想像力を働かせなければならない。相手の向き、足の位置、手の位置を想像しながら一人稽古を行なう。そして一つの技を繰り返し行うのである。この時、決して想像の中の相手を見失ってはいけない。見失うようなら稽古の速度を落とせば良い。そして徐々に速度を速め、どんな状況にも対処できるよう自分を訓練するのである。

考えながら技を繰り返し行い、最後には何も考えなくても技が出せるようになるまで続けるのである。

まずは心体育道の基本第一式~五式や、受けの基本、投げの基本、型などをベースに、相手を常に見失わないように想像しながら、繰り返し稽古することから始めてもいいかもしれない。

▲go top

2012.05.09

稽古について考える その一

かつて武道家とは武の道を追い求める者であると同時に、武を自分の職業として生きている者のことを表現した言葉であった。

この意味において「武士」は階級を指し示す言葉であって、武士=武道家とはならない。特に江戸期以降の武士は、武よりも政治や経済の能力の方が、個々の武術的能力より必要とされた時代でもある。もちろん江戸期にも武の道を追い求める武士はいたし、剣術等の道場もあった。しかしそれは少数派であり、武士とは民を養う政をする職業集団を指し示す存在としての意味の方が強かった。

では現代社会における武道家とはいったいどのような存在なのであろうか。今を生きる私たちが、武を自分の職業として生きることは非常に難しい。ここでいう職業とは空手道場や格闘技専門のジムでの師範や指導員といった、試合の為のスポーツ格闘技を教える職業のことではない。生き死にのみを考えた武術を伝え教えることにより生活しているという意味においてである。

とはいっても、単なる人殺しのテクニックとして技術を教える軍隊での教官のような仕事も武道家とは呼べない。

では再び現代社会のおける武道家とはなんであるか考えてみよう。私見だが、武の道を追い求めようと決心し、武道が自分自身の一部と化して生きている者を、現代での武道家と言っていいのではないだろうか。

自分自身の一部とは、あくまでも「自分のすべての一部」であって、「自分の生活の一部」という意味ではない。ものの考え方、生活様式、健康法、食事法、人との接し方、社会との接し方、社会での自分の立ち位置等々…。例を挙げれば切りがないほど自分自身の一部という意味である。

とは言え、これは西洋的な生き方を捨て、かつての武士のように着物を着て日本人として和の道を追求するなどといったそんな表面的なことではない。どんな服を着ようと、どんなものを食べようと、どんな生活様式をしようと、自分の腹の奥底に武の心が座っていれば良いのである。

道場には様々な職業の者が通ってくる。そして弟子によっては道場での稽古を続けることが困難な場合も生じてくる。商社マンのように海外駐在を繰り返す者もいるし、年齢的に会社での位置が重要になってきて思うように道場に通う時間が取れないようになることもある。今のような社会状況では会社が倒産して経済的困難に陥ることもあれば、災害で生活自体が危機に直面する場合もある。

しかし道場での稽古だけが武道の稽古ではない。どこにいても、どんな状況にあろうとも、自分自身に武の道を歩む気持ちがあれば稽古はできるし、武道家として成長していけると思う。

「心体育道は武術であると同時に、心体育道という思考法である」と私は常々口にしている。心体育道という思考法を身につけ、それをさらに深めていくことはどんな状況にいようとも可能だと思う。

いろんな理由で道場稽古を続けられなくなるということが来るかもしれない。しかし、それは単に道場で稽古ができないという一つの状況でしかない。状況は常に変転するものである。自分自身が変転しなければ、武道家としてあり続けることは可能である。

▲go top

2012.02.19

ゴール

前回、「見えない先のゴール」と書いたが、実は武道にはゴールは存在しない。

格闘技などの競技スポーツであれば、試合での勝利という形での到達点があるが、護身武道では倒すべき相手が存在していない。同じルールの下、同じ条件で競い合う格闘技と違い、護身武道では「負けない」ということが唯一の目標である。

日々研鑽し、自身の技を比べる相手などいない。しいて言えば昨日の自分がそれである。もし仮に最強というものがあり、そこに自分自身が到達できたとしてもそこはゴールではない。到達した瞬間にその自分は過去の自分となり、現在の自分はさらなる進歩を追い求める。そこにはさらなる可能性があるからである。

極めたと思ったとたんそれよりもさらに高いものが視線の先に現れてくる。極めるということ自体が不可能なのである。

心体育道ではそれを「無極」と呼ぶ。

山であれば頂上を極めることはできる。ただし極めた後は下るしかない。極めることのできないものを追い続けるという行為は、膨張を続けている宇宙にも似ている。

宇宙には無限の時があるが、人間は個人としてみれば有限の生き物である。決してたどり着くことのないものを追いつづけることそのものが武道なのである。

現代社会に生きる私たちはついつい結果を求めてしまう。武道でいえば帯の色などがそうである。しかし強さというものは結局は相対的なものである。存在しない絶対的なものをただ追い続けることのいかに難しいことか。

それゆえいろんな理由をつけて道場から離れていくことになる。体力がなくなったから。仕事が忙しいから。年をとったから。理由はいろいろである。

武道は続けなければ意味がない。引退のあるスポーツとは違うのである。

誤解を恐れずに言うならば、強くなることが武道ではない。

稽古するというその行為自体が武道なのである。

▲go top

2012.01.23

ピノキオ

雨は自分自身の意思にかかわらず、その行き先がそれぞれ違ってくる。急流より大河へと移り、大海に至るものもあれば、いつのまにか澱みにはまり込み、行き場のないたまり水となり腐っていくものもある。

人は自らの意思を持ってその行き先が決まる。激しい流れとなって自分を鍛え上げ、賢者のごとき大河へと成長し、すべてを生み出す大海となる者もいれば、楽な流れに身を任せ、気が付くと澱みにはまっている者もいる。

水は何処に行きつこうともやがては蒸発という形で再び天に昇り、また雨となってやり直すことができる。人もむろんやり直す機会はあるのだが、そう何度も許されるものではない。人には寿命がある。

長距離走で例えてみれば、走るのはきつく、休むのは楽である。距離が長くなればなるほど、ただただ走り続けるのは困難である。もちろん休息も必要であるが、しかし休んでばかりいては見えない先のゴールには行きつかない。

ここでやっかいなのは、長距離走と違い、武術の修行にかかわらず人生のいろんな局面にいる、ゴールにたどり着くことを諦めた者の存在である。

そういうたぐいの人間は他者が努力をしていると必ずその足を引っ張る。他者の成長を妬むという気持ちすらなく、自分で気づかないまま努力している者をさぼらせよう、手を抜かせようとする。ピノキオでいうキツネとネコである。そして多くの者はピノキオと同様、楽な方楽な方へと導かれていく。

スポーツの世界でライバルが同時代にいる選手の方がより成長していくことの真逆である。大勢が休んでいるところで、一人もくもくと努力を続けることがいかに難しいことか。しかしやはり結果を出している者は多かれ少なかれ、その努力を続けたものなのである。そしてそうではない者に限って、その結果を恨み、才能や状況のせいにする。

誠流武会のある道場で、いつも大きな声で気合を入れながら稽古に参加している弟子がいる。最近とみに上達している彼が他の誠流武会の道場に出稽古に行った際、彼に対して「うちの道場ではそんな大きな声を出しませんよ」と言った馬鹿者がいたということを伝え聞いて、つらつらと考えてみた。

▲go top

2011.12.31

時計の針

師走とはよく言ったもので、今年の12月は本当に走り回っていた。

その忙しい合間を縫っての各道場での忘年会はやはり楽しい時間である。仕事や学業で時間の取れにくい状況で、それぞれがいかに真剣に稽古に取り組もうとしているのかがよくわかる。そして、どうしたらもっと強くなれるのかといった悩みなども、酒が進むうちに多少の差こそあれ、ほぼ全員が吐露し始める。

幼いころ、時計の針が進むところを見たいと思い、じっと長針を見続けたことがある。

今のようにデジタルやクォーツではなく、ネジを巻いて動いていた我が家の掛け時計は、いくら目を凝らして見ていても全く動く気配など見せないが、気が付くと確実に位置を変えていた。

長針ですらその進み具合はわからないのに、短針ではなおさらである。ただ長針、短針とも確実に前へと進んでいる。

武術の上達とは時計の短針のようなものである。

一見同じ位置にい踏みとどまっているかのように見え、実は確実に前へと進んでいる。

自分の技の進歩にもどかしさを覚え、悩みながら日々の稽古を続けているうちに、気が付くと確実に上達している。

ただし、ネジを巻くのを怠ると止まってしまうことは忘れないように。

▲go top

2011.11.18

「オス!!」Part.4

稽古中に指導者の発する言葉に対して、そのつど「押忍!」と答えるのは当然であると先に書いたが、不思議なもので、この時の声の大きさが技術の上達と関係している。

絶対というわけではないが、これまで数多く指導してきた経験から、ほぼ間違いなく声の大きさと上達の速さは比例するといっていいだろう。返事や気合の声が大きな道場生ほど確実に強くなっていく。また、入門したての弟子が唯一先輩に負けない、それどころか勝つことができるのが、返事や気合の大きさなのだ。変に照れたりして声を出せない者は、なかなか上達するのは難しい。

最近、よく目にするのが、上司や先輩などに叱られている者が、叱られるととっさに照れ笑いのような笑いを出す光景である。何に対してのプライドなのかわからないが、笑うことによって現実と真摯に向き合うことを拒絶しているようにも見える。自分の間違いやミスをきちんと受け入れられない者は、もう前に進むことはできない。その時点で成長が止まってしまうのである。

道場で大きな声を出せない者を見ていると、それと同じような匂いが感じられるのだが、あながち的外れな思いではないだろう。

まあ、それでも結局は自分自身の問題だから、最後は自分で責任を取らなければいけないだけなのだが、これが道場だとまた違った問題が出てくる。

道場で古株にあたる先輩によって道場全体のレベルが変わってくるのだ。私の弟子に小さな声で返事をする者はいないが、それでも、より大きな声で返事をする先輩が多い道場のほうが、道場生全体の技術の上達が早い。

たかが声の大きさの違いだけなのだが、されど声の大きさの違いでもあるのだ。

▲go top

2011.11.09

「オス!!」Part.3

これも25年以上前のこと。当時、昇級審査を終えると、芦原先生は必ず黒帯の道場生を連れて食事に行かれていた。

いつもはラーメン屋や中華料理屋、焼肉屋が多いのだが、その日は何故か、今は無き赤坂プリンスホテルの最上階にあるトップ・オブ赤坂というラウンジに行くことになった。

朝から一日中審査のお手伝いをしていた我々はすっかり腹をすかせていた。

「カツ丼でも出してやってくれ」。フロアマネージャーに先生がおっしゃった。マネージャーは何故だか悲しそうに、かつきっぱりと「芦原館長、カツ丼はありません」と答えた。

「えーっ、カツ丼無いの!!じゃあチャーハンか何か。えっ、それも無い!なんでもいいからみんなに腹いっぱい食わせてやって。みんな腹すかせとるけんなあ」

運ばれてきた山のような乾きものを我々はしこたま食べた。この当時はとにかくいつも腹をすかせていたので、食べ物が目の前にあれば、腹がパンパンに膨れるまで食べ続けるのがつねであったのだ。

今日はこれ以上食べ物にありつくことは無いだろうと、全員が乾きもので、“もうこれ以上食べられません状態”になったころ、ラウンジの窓から赤坂見付の街をじっと見下ろしていた芦原先生がつぶやいた。「あそこに中華料理屋があるなあ……」。それから大きな声で「みんなまだ腹減ってるだろう。あそこに移ろう」

店はうまい具合に全員が座れるぐらいにすいていた。

「ビールと餃子。それからラーメン大盛りとチャーハン大盛り」。入るなり先生は注文された。そうか、先生はラウンジではあまり召し上がってなかったからお腹がすいていらっしゃるんだなあとぼんやり考えていたのだが、注文はまだ終わったわけではなかった。。

「それを全員に!!みんな食えるようなあ?」

一瞬の沈黙の後、我々は小さな声で「押忍」と答えた。

もちろん全員必死で完食したのは言うまでもない。

▲go top

2011.11.09

「オス!!」Part.2

四半世紀以上昔のことになるが、芦原先生から「うまい焼肉屋があるんで行こう!」と声をかけていただいた。

当時、東京本部のあった西新宿から、先生と何人かの道場生で歩きながら新宿三丁目方面に向かったのだが、目的の場所らしきあたりに着いたころから先生が「あれ」「おかしいなあ」とつぶやき始めた。

そして我々は新宿通りから三丁目あたりをぐるぐるまわり、靖国通りに出て、区役所のあたりまで来て引き返す、といったことを何度か繰り返した。道に迷ったのである。

「確かこの辺なんだけどなあ」とおっしゃる先生に、道場生たちは常に「押忍!」と大きな声で答えていたのだがなかなかお店は見つからない。当時大学生だった私は、焼肉と聞いて心うきうきだったし、他の弟子たちも似たり寄ったりであった。

「いやあ、ついこの間来たばかりなんだけど、コブクロがうまい店なんだよ」。先生はその店がいかにいいお店かを説明しながら歩き続けるのだが、やはり見つからない。「ビルの一階だからすぐにわかるはずなんだけどなあ」

どれくらい歩いただろうか、当然先生が大きな声で「そうか、わかった」とおっしゃった。やっとお店の位置を思い出したのかと道場生の間に安堵の雰囲気が、一抹の不安を含みながらもかすかに漂った。

「ビルが無くなったんだよ。やっぱり東京は移り変わりが早いけんなあ。ちょっと見らんうちに潰れたんだな。ビル自体が無いけんなあ」

道場生全員が力を無くした声で、「押忍(……そんなはずはないです、先生)」と答えた。

▲go top

2011.11.04

「オス!!」

空手の世界では返事は「押忍(オス)」である。理由は諸説あるが、まあ本当のところはわからない。

応援団の世界も返事は「押忍」であるが、この理由はまったくもって見当もつかない。

芦原空手時代、芦原先生が上京すると、ラーメン屋、焼肉屋、中華料理屋、ラウンジバーなどなど、いろんなお店に連れて行っていただいた。

芦原先生は話上手なので、ずっと話をされている。その間、道場生の返事は「押忍」のみである。意見を求められても「押忍」と答えると、「そうだよなあ」と芦原先生には納得していただけた。

「押忍」ですべての感情も表現するのである。これを弟子たちの間では≪押忍の五段活用≫と呼んでいた。納得した場合や明快な返事の場合は大きな声で「オスッ!」。聞き取れない場合などは首を前に出しながら「オス?」。よくわからない場合や、知らない場合は小首をかしげながら小さな声で「オス……」などである。

ごくまれに弟子から、「“押忍”はどんなタイミングでいえばいいのですか?」などといった、まことにマニュアル世代そのものの質問をされる時がある。そんな時は「返事というものは相手が言葉を発したら必ず対応して戻すものだ」と答えるようにしている。もちろん稽古中においても同じ。指導者が言葉を発すれば必ず返事を返すのは、人として当然のことなのだが、今の時代はそこからまず教えなければいけないのである。

▲go top

2011.11.01

夏の思い出

気が付いたらもう冬の足音が。

ずいぶん前のようにも感じるが、今年の夏は廣原先生と、佐渡で道場を開いている円誠塾の伊藤泰三塾長のもとを訪れた。伊藤塾長は芦原空手時代の後輩で廣原先生がL.A.に渡るときに一緒に成田まで見送りにも行った(実のところ伊藤塾長に言われるまですっかり忘れていたのだが…)。

ひさしぶりに夜更けまで痛飲!実に楽しい酒だった。初めての佐渡だが、ほとんど何も見ずに帰ったのは残念だった。

伊藤塾長からのお土産はなんとトンファー!!

飛行機では当然機内持ち込みはできないので、荷物を預けて機上の人となった。

飛行機では当然機内持ち込みはできないので、荷物を預けて機上の人となった。

▲go top

2011.09.27

昇級審査&検査

今年の昇級審査&検査の日程が決まった。

11月13日13時 北九州パレス

11月20日12時30分 練馬区中村南スポーツ交流センター

自分のスケジュールに応じて、どちらで受けても構わない。特別に意識せず、いつも通りに稽古をするように心がけて欲しい。修業の通過点に過ぎないのだから。

▲go top

2011.09.15

合宿便り3

久高島は食堂が3軒。そのうち夜も営業している店は1軒。さらに民宿では基本的には食事は出さないとのこと。

過酷な状況の中での久高島での食べ物たちです。

ご存じ沖縄そば

こちらも沖縄といえば!のゴーヤチャンプル

観光客狙いみえみえの海ぶどう丼だけど、なかなかのすぐれものだった。

普通のチャーハンだけど、なんか素朴でとってもうまかった。

そして、どんぶりの中に突如現れた、ごはんの神様。

器の中からこちらをご覧になってました!

▲go top

2011.09.15

合宿便り2

写真をチェックしていたら、なんか弟子たちがみんな非常にいい顔をしていたので、その一部を。

稽古中なぜかその顔つきは哲学者のそれとなる一瞬がある。

最後に哲学的でない、良くない顔の写真を一枚。

▲go top

2011.09.15

合宿便り1

もう夏も終わりになるが、第14回夏季合宿を振り返って。

なぜか最近恒例行事のランニング大会。今回は二日目の7月23日。

3チームに分かれてのレースとなった。

スタート時はみんな元気いっぱい。

高校教師のR君は早起きしてコースを下見してきたため心なしか余裕が。この時点ではだが…

まあ、40代50代の集団にしてはかなり頑張ったのでは。

夜の宴会では、最下位チームが優勝チームの従者となって、かいがいしく働いていたことを付け加えておく。

▲go top

2011.09.11

運動×体操

心体育道は武術なので、稽古はもちろん体力運動である。

しかし私はこれにさまざまな体操が掛け合わせられていると思っている。

具体的にどういうことかと言うと、道場稽古は通常、準備運動(裏の捌き)→基本稽古(表の捌き)→本稽古(表の捌き)→整理運動(裏の捌き)の順で行われる。

すべての稽古は体を使った体力運動なのではあるが、それぞれが心の体操(準備運動)→頭の体操(基本稽古)→体の体操(本稽古)→心の体操(整理運動)でもある。というより、それを意識して指導するように心掛けている。

特に基本稽古では脳もしっかり汗をかくように工夫して稽古を行っている。

心体育道は文字通り「心と体を育てる武道」なのだから。

▲go top

2011.08.09

脱力くん

さすが新聞記者だけあって、脱力くんのブログがどんどん更新されていく。他の弟子たちのブログも、脱力くんに影響されたのか、更新のスピードがアップしている。

稽古であれ、仕事であれ、引っ張る人間が出てくると、周りの意識も変わる。

心体育道は護身のための武道なので、その動きは必ず他者の動きに対する反応行動となる。他者の動きなくしては、自分の動きなどあり得ない。

そして我々人間も必ずお互いに影響しあいながら存在し続けている。

同じ影響を与えるなら、やはり良い影響を与える存在にならなければと思う。ついついダメダメな影響ばかり与えているような気がするので…。自戒を込めて。

▲go top

2011.08.02

リンク2

またまた、道場生のブログをリンクに追加。

ブログを書いている道場生「脱力くん」は、発行部数世界一を誇る某巨人軍新聞の新聞記者。医療の専門記者なので、いろいろ教えてもらうことも多い。

ちょっと稽古に気がのらない日でも、表の捌きと呼吸法を終えると俄然やる気が出てくることを話したら、セロトニンが出ているからではないかと教えてくれたのも脱力くんだ。

それを知ってからは、意識しているからなのか、セロトニンの量も増えたような気がするのは私の単純脳のせいなのか?

▲go top

2011.07.08

第14回夏季合宿

毎年、離島で行われている誠流武会の夏季合宿。今年は沖縄の神々が住む島、久高島に決定した。島中に神域があると聞いているので、くれぐれも、いつも通り品行方正に行動しなければ。

▲go top

2011.03.15

リンク

リンクのページに道場生のブログのアドレスを追加した。

どちらも北九州支部の弟子で、一人は鍼灸師、一人は子供たちのためにNPO法人を立ち上げ、路上紙芝居をおこなっている会社員。二人とも熱心に稽古に参加し、めきめきと上達してきている。

以前から感じてはいるが、何かに真剣に打ち込むことができる人は、他のことにおいても決して手を抜かない。

人間というものはそう器用にはできてはなく、手を抜く癖がある人、いい加減な人は、やはりどんな場面においても手を抜くし、いい加減なのである。

出来得ることならやはり前者のようでありたいと思う。

▲go top

2011.02.28

冬眠

気がついたらずいぶん長いことブログを更新してなかった。

冬眠していたわけではないが、時間のたつのはあっという間ということを改めて痛感した。

3月から福岡の稽古場所が、今までの道場の近くにある「ふくふくプラザ」5階の軽運動室に変わったのだが非常に快適である。

これまでは、夏は道着を着たまま水に飛び込んだような汗を流し(稽古後、熱帯夜の外に出たとたん涼しさを感じた)、冬はどんなに動いても足の指の末端の感覚が無くなる日もあり(実際、外より気温が低いことが常であった)、実に劣悪な環境だった。

しかも、床は所々にへこみがあり安定が悪いことこのうえない状況。まあ修行といえば修行だが……

今までを考えると天国のような環境での稽古。これからの福岡の弟子たちの成長が楽しみだ。

▲go top

2010.12.05

昇級審査

先月、東京・九州の二か所で昇級審査をおこなった。

誠流武会では段級は一生の資格ではない。その時その時の実力に応じて級が与えられるため、時には下がることもある。

自衛隊には毎年おこなわれる体力検定というものがある。まさにその時点での体力を検定するためのもので、訓練を怠るともちろん容赦なく級をおとされる。誠流武会の昇級制度は、自衛隊の体力検定に良く似たものである。

そのため「もう何年も前にやめたんだけど、一応自分は空手の黒帯なんだ」なんてことはありえない。実力がなければすぐに色帯に落とされるし、ある程度の期間稽古を休んでも級が下がる。

ただし、後者の場合は、稽古に復帰した時点の次の昇級審査でその実力が認められれば、元の帯に復することができる。

あくまでも実力を表すもの、それが誠流武会の帯なのである。

▲go top

2010.10.12

DVD発売記念飲み会

先月、心体育道の「状」のDVDがクエストより発売されました。

「発売を祝して飲み会をしよう」と9月23日に廣原先生が福岡に。最近はずっとお酒を飲んでなかったが、久しぶりにゆっくり楽しいお酒を。途中から道場生も参加し、最後は福岡市の中心部、天神の屋台「薩摩屋」で夜が更けるまで武術談義?に花を咲かせました。

弟子の中には廣原先生と初めて会う者もいて、いい機会を作って頂いて廣原先生には本当に感謝です。

翌日は午前中道場で、新しい技を伝授いただきました。

▲go top

2010.09.13

ダンスのおじさま

北九州の稽古でのこと。北九州は、小倉北区にある北九州パレスという公共施設の柔道場を使用しているのだが、ここは剣道場とひと続きの部屋になっている。

最近はどこも剣道場や体育室は、ダンスのおじさまおばさま方に占領されているところが多く、北九州パレスも類にもれず、ダンスミュージックが流れる中での稽古となる場合がほとんどである。

柔道場と剣道場とはパーテーションで仕切られているだけなので、のぞこうと思えばお互いのぞくことができるが、昨日は柔道場の中にまで入ってきて見ているおじさまがいた。

熱心に見ていたおじさまが稽古が終ると同時にやってきて

「押忍。稽古を見せていただいてありがとうございました。自分は○○大学空手部(東京の有名私大)にいたものですが、先生の動きがあまりにも物が違うんで驚きました。お弟子さんも凄い動きをするし、素晴らしいものを見せていただきました」

と感動しながらおっしゃっていただいた。

もともと心体育道の動きは地味なものが多く、見ていてもなかなか理解できないものなのである。弟子の真貝君も

「わかる人にはわかるんですね」

と感心していた。

いわゆる格闘技のような、誰にでもわかる派手な技をおこなわない心体育道の動きを、他流派の方からこのようにいわれるのは、過分にお世辞が含まれていたとしても、やはり嬉しいものである。

▲go top

2010.09.13

気がつけば9月

合宿の詳細は次回!と7月にお知らせしときながら、あっという間に8月がいなくなっていました。

もともと全国を飛び回りながら、いろいろと忙しい身なのですが、実はそこに今月18日にクエストより発売のDVD「心体育道状術」の編集作業が入ってきたためブログまで気がまわらなかったのが実際のところです。

出版業界でいうお盆進行という、編集者泣かせのスケジュールも重なり、バタバタの編集作業でしたが、非常にいいDVDが出来上がりましたので楽しみにお待ちください。

で、合宿ですが、最近の誠流武会夏季合宿名物のひとつに、長距離リレーがあります。これはもともと第10回記念合宿を種子島でおこなった際、宿から山を越えて8kmほど行ったところに温泉があり、せっかくなら走って行こう!と始まったものが最初。

それが昨年の座間味合宿で、どうせなら参加道場生を2班に分け、リレーで勝敗を競い、夜の飲み会での給仕係を決めようと変化していったものです。

昨年の座間味も美しい自然の中でのリレーでしたが、渡嘉敷も負けず劣らず素晴らしい景色が堪能できるコースでした。ランニングとなると俄然張り切る、吉竹君、川口君、力武君はもちろん、50代の弟子たちも頑張って、一人の落後者も出ずに無事終了しました。

弟子たちが走るコースを、事前に早朝走ってみたのだが、途中峠の頂上で左右に別々のビーチが見下ろせる場所があり、実に爽快でした。

▲go top

2010.07.29

第13回夏季合宿

7月24日から恒例の合宿に行ってきました。今年は渡嘉敷島。詳しくは次回に。

▲go top

2010.06.21

結婚

話は前後するが、先々週の杖の撮影の前日、福岡の弟子、山本君の結婚パーティが開かれた。その席で新婦が私に「結婚できたのは心体育道に入門したからなんですよ」と、唐突に話し始めた。

心体育道は喫煙者は入門できない。山本君はそれを知らずに稽古見学に来て、稽古終了と同時に「入門させてください」とその場で入門誓約書に記入を始めた。だが、1年半ほど前のその当時、彼は喫煙者であった。記入をしている彼に喫煙者は入門できない旨を伝えると

「えっ」と驚いた表情を見せ、動きを止めたが、決意したように

「ええ機会や」

と独り言をつぶやき、記入を続けた。

「煙草をやめてから性格が変わったんですよ」と新婦は話を続けた。[この人、禁煙するまで、すごいいやな性格だったんですけど、禁煙してからすごく性格が良くなって…」

もともと知り合いだった二人は、結局は彼の禁煙がきっかけで付き合い始め、結婚に至った。確かにアルコールやニコチン、カフェインなど嗜好品に含まれる多くは刺激物でもある。しかし、煙草をやめて性格が変わったというのは初耳だった。まあ、よくよく考えてみれば、さもありなんと思うことでもあるが。

実は、まだ喫煙者だった当時の山本君を、私は見学前から知っていた。しかし新婦が言うような、いやな性格の持ち主ではなく、明るい、性格のいい男だと、私自身は感じていたことを、彼の名誉のために付け加えておく。

▲go top

2010.06.14

撮影

先週6月11日の14時より、綾瀬の東京武道館で廣原先生による「杖」のビデオ撮影がおこなわれました。このビデオは9月頃クエストより発売予定で、心体育道独自の動きによる、今までにない杖のビデオになることと思います。

今回も菅原さんが廣原先生の相手役として広島より上京。満身創痍で頑張りました。空手着の下にはお手製の竹を編んだ防具を着込み、万全の足軽スタイルで臨みましたが、撮影を終えた後に見ると、体中アザだらけ。毎度のことですが、本当にお疲れ様でした。

夜はもちろん大宴会。廣原先生が宿泊したホテルのある神田で、撮影を手伝ってくれた誠流武会の山口さん、吉竹君や、他の道場生、クエストの藍原さん、芦原会館のサラリーマン空手家さんらとおおいに盛り上がりました。

結局、私は神田で3時間ほど仮眠を取った後、羽田に移動してラウンジでシャワーを浴び、始発便で福岡移動という強行軍になってしまいました…。

▲go top

2010.06.01

押忍

空手の世界では返事は「押忍」である。

稽古中、指導者の言葉に対して常に「押忍」で応える。不思議なことだが、この稽古中の「押忍」の声の大きさと、技術の向上のスピードはほぼ比例している。指導者の声に素早く大きな声で「押忍」と返事をする道場生は上達も早い。

入門したばかりの弟子は、技術では先輩に太刀打ちできないが、声の大きさだけは勝つことができる。たかが返事のような気がするが、実は大きな意味を持っている。

護身術(格闘技はすべてそうであるが)は相手に対する反応行動である。相手の行動に的確に素早く反応することが大切なのだが、何も分からない入門したての弟子も、大きな声で素早く反応することで、自然とこの反応行動の稽古を積むこととなる。

武道、特に護身術は合理的でなくてはならない。すべての行動には必ず意味があるのである。

▲go top

2010.05.01

遅刻

遅刻についての考え方は、各流派、各道場によってそれぞれ異なるとは思うが、私自身は善意に解釈することにしている。

一日にまとめて10時間稽古をするより、10日間毎日1時間稽古をするほうが上達するのはあたりまえで、毎日ほんの少しでもいいから体を動かす癖をつけることが大切だ。

しかし弟子たちはプロの格闘家、武道家でもないし、稽古の目的は人それぞれ違う。仕事や家庭がまずありきという弟子がほとんどだ。もちろん稽古が最優先というのならそれにこしたことはないが、なかなかそうではない。仕事終わりに遅刻をしてでも稽古に駆けつけようとする意欲が大事なのだ。極端な話、終わり5分の参加でも、稽古に対するモチベーションの維持という点では大きな力を発揮する。

なかには本当にさぼりたい、なんとなく行く気がしないという意味で故意に遅刻をする者もいるかもしれないが、ほんの短い時間でも参加し続けることにより気持ちが前向きになり、結果的に上達して、稽古が楽しくなることのほうが多い。

▲go top

2010.04.13

県外

考えてみると、以前は「月刊フルコンタクト空手」や「月刊秘伝」の道場案内等に載せていたものの、今はこのホームページ以外には何の告知もしていない。

そのため新しい弟子がどんどん入ってくるといったことは起こりようもないが、そのかわりに古くからいる道場生の顔ぶれにもあまり変わりがない。

自分の経験上、結構武道の道場は入れ替わりが激しいのだが誠流武会ではそれがない。その上道場が全国に4か所しかないので、遠方からの道場生も多い。

福岡道場には佐賀県から、大阪道場には滋賀県から、東京道場には茨城県や、隣県ではあるが結構遠い千葉の佐倉や埼玉の岩槻などからも稽古にやってくる。みんなそれぞれ仕事があるのだが、なんとか都合をつけて稽古に参加しようと頑張っている。そしてその頑張りは確実に実力アップへとつながっているようだ。

▲go top

2010.04.05

シーズン終了

福岡&北九州と東京の二週連続花見が無事終了。

今年はどちらも明るいうちに健康的に(?)引き上げることができました。それにしても例年のことながら昨日の東京の花見は寒かった。でもまあ震えながらつつく鍋も楽しいもので、なにより雨が降らなくて良かった良かった。

大阪の道場でも毎年、今年こそはと話しているけど実現していないのが残念。もう何年も前に稽古終了後、みんなで造幣局の桜並木を見て回ったのが大阪道場の花見の最後かも。来年こそは京都あたりでぜひ。

▲go top

2010.03.27

シーズン到来

桜の満開を待ちかねていたように、明日日曜日は福岡と北九州の合同稽古を11時からおこない、終了後は福岡市の桜の名所、西公園で花見です。

来週4月4日は東京道場の花見。午前中、練馬区の平和台体育館で稽古をおこない、光が丘公園に移動。

例年10時間くらい飲み続けるので、今年はあっと驚く半分の5時間くらいに短縮したいとは思ってます。

▲go top

2010.03.26

セロトニン

何年も指導を続けていると、なんとなく稽古に入るのが億劫になる日がある。(まあ、ほとんどの場合前日の飲み過ぎなんだけど…)

しかしいざ稽古が始まり、裏の捌きを始めると、呼吸法を伴う上半身のヨガを終えるころには気持ちが楽になり、十二式呼吸法(二十四式、三十六式といろいろあるが、ステップと立ち方による呼吸鍛錬法)を終え、表の捌きに入る時には“稽古やる気満々”になっている。

常々不思議に思っていたのだが、ある時、弟子の一人で、読売新聞で医療ルネッサンスのページを担当している新聞記者の山口さんに尋ねると、「セロトニンが分泌されているんじゃないですかね」とのこと。

心体育道を続けていると、体がとても良い状態で維持されているのを実感する。

▲go top

2010.03.23

木曜の池袋

全国の道場の中でなぜか、木曜の池袋だけは稽古終了後に毎回弟子たちと飲みに行くという掟(?)がある。

先週18日の稽古の終了後もいつも通り、お店へ。

いつも迷うのが、モンゴル料理、韓国料理、ベトナム料理、マレーシア料理。なぜかこの池袋西口近辺には各国のうまい料理屋が多い。

しかし、この日はびっくりガード近くのラーメン屋風大衆中華屋へ。舞台役者の川本君がいつも満席で入れないというのでチャレンジしたところ、すんなりと。

結構飲んで食べて、おなかいっぱいになってお勘定を頼むと、なんと一人1800円。

さすが池袋恐るべし。

▲go top

2010.03.16

同じ会社の

山田君と松室君

昨日の福岡の稽古は二人揃って参加していたが、山田君は次回稽古に参加できるのは仕事のため4月に入ってから。

かたや松室君は現在7連休の真っ最中。

松室君は確か先月も21連休だったし、この前は9連休だったはず…

特殊な仕事とはいえ同じ会社で同じ仕事内容なのに、この差は……

大学も空手部でずっと空手を続けている山田君だけにもっと稽古に参加できるといいのだが、こればっかりは職場次第ということか。

▲go top

2010.03.09

小倉の稽古

この時期何かと忙しい田中君が日曜の稽古に久しぶりに顔を出しました。

会社で経理をやっているため、3月一杯まで日曜も仕事だそうで、午前中一度博多の会社に行き稽古終了後、走って仕事に帰って行きました。

忙しい中、感心感心